История «от руки»: рукописные сокровища главной российской б...

Отдел рукописей Российской государственной библиотеки — это не просто хранилище древних текстов и исторических документов, а живая связь времен, мост, перекинутый через столетия, который позволяет нам прикоснуться к мыслям, чувствам и переживаниям людей, живших задолго до нас. Здесь, в Доме Пашкова, хранятся уникальные коллекции, включающие древнерусские рукописи, автографы выдающихся писателей, ученых и общественных деятелей, документы по истории России и других стран. Сегодня портал «ПОИСК» расскажет вам о наиболее интересных рукописях, хранящихся в фондах библиотеки, а поможет нам в этом доктор филологических наук главный палеограф отдела рукописей РГБ Марина Семеновна Крутова.

От собирания редкостей к их научному изучению

Свой путь отдел рукописей РГБ, сегодня превратившийся в крупнейший российский центр хранения и изучения рукописных материалов, начинал когда-то как часть Московского публичного и Румянцевского музеев. Основу первого в Москве музея, открытого для всех желающих, составили Румянцевский музей, перемещенный в Москву из Санкт-Петербурга в 1862 году, и заново учрежденный Московский публичный музей. (прим. ред.: 19 июня 1862 года Александр II утвердил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме» — Румянцевский музей был объединен с созданным в это время в Москве Публичным музеем).

Для размещения музея было выделено одно из старинных зданий в самом сердце Москвы — Дом Пашкова, расположенный на Ваганьковском холме. Владение перешло в собственность Московского университета в 1839 году, когда государство выкупило его у преемников Пашкова. В 1843 году в здании обосновался Московский дворянский институт, созданный на базе университетского благородного пансиона. Впоследствии, в 1852 году, институт стал 4-ой городской гимназией. В 1861 году строение было выделено для размещения собраний и книгохранилища Румянцевского музея. Именно здесь начал формироваться фонд, который впоследствии станет гордостью и предметом зависти многих крупнейших библиотек мира. Основой этого фонда стало собрание рукописей графа Николая Петровича Румянцева — крупного мецената, руководителя русской дипломатии в годы Наполеоновских войн. Согласно последней воле графа его коллекция была передана «на пользу Отечеству и благое просвещение». Первоначально рукописные материалы не выделялись в отдельную структурную единицу. Они хранились вместе с другими книгами, эстампами и прочими экспонатами, представляя собой, скорее, органичную часть общего музейного собрания. В те годы основными источниками поступления рукописей были частные коллекции, пожертвования и приобретения у антикваров.

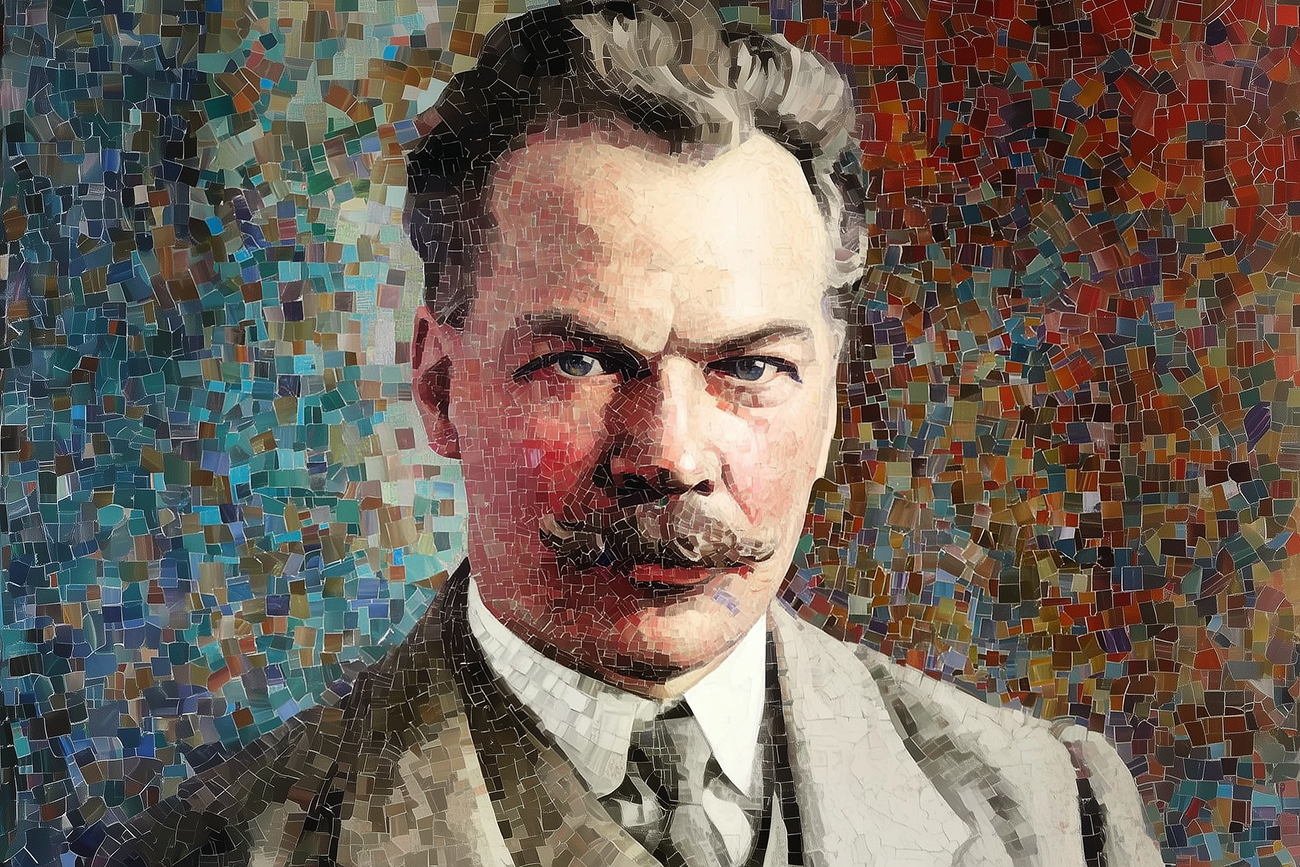

Одним из тех, кто внес большой вклад в пополнение рукописной коллекции отдела, был Виктор Иванович Григорович. Он родился в 1815 году, окончил Харьковский и Дерптский университеты. Был профессором Казанского, Московского, Одесского университетов, преподавал сербский, польский, чешский, славянский, верхнелужицкий и церковно-славянский языки и литературу. Первым из русских славистов преподавал болгарский язык, изучал болгарские и македонские говоры на основе церковно-славянского языка.

В 1844–1847 гг. Григорович совершил научную поездку по балкано-славянским землям и собрал большое количество уникальных памятников южно-славянской письменности. Марина Семеновна рассказала, что Виктор Иванович часто бывал на Афоне. Оттуда он привозил редчайшие рукописные книги на греческом и славянских языках. Книги у монахов часто хранились в небрежении. Рукописные книги Григорович часто выменивал на печатные. Печатные книги были монахам нужнее, так как их постоянно перечитывали, использовали для проведения богослужений, они были относительно новыми и их легче было читать. Именно на Афоне Григоровичем было найдено Мариинское Евангелие, являющееся сегодня одной из жемчужин коллекции РГБ. При жизни Григоровича большая часть собранных им рукописей хранилась в его личной библиотеке, а после смерти профессора его брат передал б`oльшую часть коллекции Румянцевскому музею.

Ключевым моментом стало преобразование музея в библиотеку в 1920-х годах. Именно тогда, в эпоху бурных перемен и переосмысления ценностей, возникла острая необходимость в систематизации и научной обработке рукописного фонда. Появилось понимание, что рукописи требуют особого подхода, специальных условий хранения и, конечно же, квалифицированных сотрудников, способных работать с древними текстами, расшифровывать их и делать доступными для исследователей.

В 1930-х гг. отдел рукописей РГБ был официально выделен в самостоятельное подразделение. Перед новым отделом встали непростые задачи: учет и описание всего рукописного наследия, хранящегося в коллекции библиотеки, организация его научного изучения, а также обеспечение сохранности бесценных документов.

Жемчужины великой коллекции

«В те годы отдел активно пополнялся за счет национализации частных собраний, передачи рукописей из других музеев и архивов, а также археографических экспедиций, — рассказывает Марина Семеновна Крутова, главный палеограф отдела рукописей РГБ, — именно в первые десятилетия советской власти в фондах музея оказались целые монастырские собрания – из Троице-Сергиевой Лавры, Оптиной Пустыни, Нило-Столбенской Пустыни и других монастырей».

На сегодняшний день фонды отдела рукописей насчитывают более 730 000 единиц хранения:

«Фонды отдела рукописей хранят множество образцов древней религиозной, просветительской и исторической литературы — это евангелие, хронографы, летописи, азбуковники, изборники, поучения и даже нотно-музыкальные рукописи для церковного пения. Имеются рукописи на европейских языках, арабском, китайском, армянском, суахили, иврите. Нередко встречаются и переводные книги, например, "История Иудейской войны" Иосифа Флавия — одно из наиболее известных переводных произведений древнерусской литературы. На Руси еще с XII века существовали переводческие школы. Самые известные из них находились в Киеве и Новгороде», — рассказывает Марина Семеновна.

По ее словам, светская литература на Руси стала распространяться только в конце XVII века. Широко известным примером такой литературы является «Повесть о Фроле Скобееве», написанная в начале XVIII в., также хранящаяся сегодня в коллекции отдела. Вот некоторые из особо ценных жемчужин сегодняшнего фонда.

- Мариинское Евангелие, ценнейший образец ранней славянской письменности, было обнаружено на Афоне, в русском скиту, посвященном Пресвятой Богородице Марии, что и объясняет его название. В западных научных кругах оно известно как Codex Marianus. Этот манускрипт, написанный глаголицей на пергамене, лингвисты относят к старославянскому языку сербской редакции. Ученые из Болгарии и Македонии датируют рукопись рубежом X–XI веков, полагая, что он был создан в Македонии писцом сербского или болгарского происхождения.

- Архангельское Евангелие 1092 года является одной из первых по древности славянской рукописной книгой с установленной датой создания. Этот манускрипт, состоящий из 178 листов грубого пергамена, изготовленного из плохо выделанной телячьей кожи, представляет огромный интерес для историков России и других славянских стран. Важной особенностью является то, что это первый памятник письменности средневековой Руси, украшенный орнаментированными инициалами. Кроме того, это одна из первых сохранившихся книг XI века, имена писцов которой известны: пресвитер Петр и его помощники Мичка и Аким. Ученые продолжают анализировать особенности почерка каждого из писцов, что необходимо для изучения истории письменности и культуры на Руси. Обнаруженное в декабре 1876 года крестьянином из Архангельска, Архангельское Евангелие было приобретено московским купцом Сергеем Большаковым, занимавшимся поиском и торговлей предметами русской старины, в частности, рукописями (прим. ред.: с тех пор евангелие стало называться Архангельским). Большаков предложил эту ценную находку Румянцевскому музею.

- Добрилово Евангелие выделяется не только как один из старейших точно датированных славянских манускриптов, но и связью с некогда существовавшей легендарной библиотекой Ивана Грозного. Точная дата создания книги установлена благодаря писцовой записи: «В лето 6672 [1164] написаны быша книгы сия месяца августа в 6 день мною грешным рабом и дьяком Святых апостолов Констянтином, а мирьскы Добрило Семеону попови Святаго Иоана Предтеча. А братья и отци, аже вы где криво, а исправивше, чьтете же, а не клянете. Яко же радуется жених о невесте, тако радуется писец, видя последний лист». В XII веке использование как христианского, так и языческого имени было распространено на Руси: как видим, писец привел два имени: до крещения Добрило, после него Константин. Оформление книги отличается изысканностью: киноварные заставки, инициалы тератологического, коленчатого и плетеного типа. Большинство исследователей считает, что Евангелие было создано в Галицко-Волынском княжестве, о чем свидетельствуют декоративные и лингвистические особенности. Принадлежность рукописи Ивану Грозному подтверждает вкладная запись: «В лето 7081 святое сие Евангелие царя… Иванна Васильевича даяние…». Ученые предполагают, что Евангелие было передано в один из монастырей Владимиро-Суздальского или Новгородского княжеств. Обстоятельства попадания книги в царскую библиотеку остаются невыясненными. В 1822 году граф Н.П. Румянцев приобрел Евангелие в Гомеле, после чего оно стало частью его коллекции рукописей, ныне хранящейся в РГБ.

- Евангелие Хитрово — выдающийся памятник русского средневекового книжного искусства, представляющий собой ранний пример изображения символов евангелистов на отдельных страницах в русской миниатюре. Созданное в Москве в конце XIV–начале XV века, это богослужебное Евангелие-апракос получило свое название в честь боярина Богдана Матвеевича Хитрово, приближенного царя Алексея Михайловича (прим.ред.: апракос — церковная книга, в которой текст расположен не по главам, а в порядке чтений церковного календарного года). Рукопись написана на пергамене уставным письмом — геометрически правильным почерком, характерным для древнеславянских манускриптов, написана в два столбца на церковнославянском языке древнерусского извода. Устав отличается строгостью, симметричностью и отсутствием наклона букв при равномерном межбуквенном интервале. Переплет XVII века выполнен из досок, покрытых рытым бархатом с золотисто-зеленым орнаментом по малиновому атласному фону. Книга украшена изображениями евангелистов и их символов в медальонах: Иоанна (Орел), Матфея (Ангел), Марка (Лев) и Луки (Телец). Считается, что к созданию живописных работ Евангелия Хитрово могли быть причастны такие выдающиеся иконописцы, как Андрей Рублев, Феофан Грек и Даниил Черный. До 1920 года Евангелие Хитрово находилось в Ризнице Троице-Сергиевой Лавры, откуда было передано в Сергиевский филиал библиотеки Государственного Румянцевского музея, а 11 марта 1931 года поступило в Отдел рукописей РГБ.

- Евангелие Симеона Гордого, датируемое 1344 годом, представляет собой один из наиболее значимых манускриптов первой половины XIV века. В настоящее время оно хранится в Отделе рукописей РГБ, в составе собрания Ризницы Троице-Сергиевой Лавры. Книга принадлежала ранее великому князю Московскому и Владимирскому Симеону Гордому (1316–1353), старшему сыну Ивана Калиты, внуку первого Московского князя Даниила Александровича. В 1342 г. князь поехал в Орду в связи с получением ханского ярлыка после смерти Ивана Калиты. Князь Симеон унаследовал великокняжеский престол Москвы и, согласно духовному завещанию, получил во владение 26 городов и селений, включая такие важные центры, как Москва, Коломна и Можайск. Симеон заключил соглашения с братьями о разделе земель, обязуясь «держаться заодно и каждому владеть вотчиною своею». Хан Узбек после непродолжительных раздумий отдал предпочтение Симеону, даровав ему ярлык на великое княжение Владимирское, что означало признание его «великим князем всея Руси». Евангелие сопровождало Симеона Гордого в его поездке в Орду. По возвращении в Москву князь приказал создать для Евангелия роскошный переплет в ознаменование благополучного возвращения. В 1538 г. Евангелие Симеона Гордого было пожертвовано князем Давидом Даниловичем Пеньковым-Ярославским Хромым в Троице-Сергиевский монастырь.

Атлас Сибири Семена Ремезова

Отдельного внимания заслуживает Атлас Сибири, созданный Семеном Ремезовым в 1701 году и представляющий собой уникальный исторический документ. Этот первый русский географический атлас, известный как «Чертежная книга Сибири», был составлен по заказу государства и содержит ценные сведения о регионе. Несмотря на меньшую геометрическую точность по сравнению с более поздними картами, атлас Ремезова превосходит их по информативности, касающейся Сибири.

«Чертежная книга» является богатым источником географических, исторических и этнографических данных о Сибири конца XVII–начала XVIII веков. Она содержит детальные сведения о рельефе, речной сети, озерах, растительности и животном мире, а также о населенных пунктах, крепостях и дорогах. Особое внимание уделено народам, населяющим Сибирь, их культуре и образу жизни. Атлас содержит около 7000 топонимов и систематизированные изображения различных типов поселений, таких как города, села, монастыри и кочевья. Важно отметить, что "Чертежная книга" впервые в истории правильно отобразила густую речную сеть описываемой территории.

При создании атласа Ремезов опирался на более ранние сибирские чертежи, описания земель и военные отчеты, а также на информацию, полученную от служилых людей и местных жителей. Он проводил съемку местности во время путешествий по рекам и при составлении планов городов и крепостей. Атлас выполнен в традициях русских чертежей того времени: на картах нет градусной сетки и масштаба, ориентация преимущественно на юг, и они дополнены подробными текстовыми пояснениями. Книга дает детальную историко-географическую и картографическую характеристику Сибири и прилегающих территорий Средней Азии, Монголии и Китая. Источником для атласа служили диалектные названия географических объектов.

Атлас сохранилcя благодаря отправке его Ремезовым в Москву. Планируемое издание не состоялось, и «Чертежная книга Сибири» осталась в архиве Сибирского приказа. В 1760 году ее обнаружил академик Г.Ф. Миллер, известный исследователь Сибири, и атлас попал в его коллекцию. Позже, между 1814 и 1829 годами, граф Н.П. Румянцев приобрел атлас у семьи Миллеров.

В 2007 году к 300-летию создания этой книги было предпринято ее факсимильное издание. Существуют репринтные издания атласа, которые можно найти, например, в отделе картографических изданий РГБ.

Как прикоснуться к истории

Сегодня в структуру отдела рукописей Российской государственной библиотеки входит также Румянцевский зал — место для исследовательской работы с редкими документами. Этот читальный зал — один из самых красивых в библиотеке. В подсобном фонде отдела рукописей содержится свыше 26 тысяч томов, включая книги и научные журналы XVIII–XXI веков на русском и других языках.

Для получения доступа к рукописным материалам читателю необходимо предоставить письмо-запрос от организации или личное заявление, а также оформить карту-пропуск.

Многие рукописи, хранящиеся в Ленинской библиотеке, оцифрованы. Их можно найти на сайте НЭБ (Национальная электронная библиотека — федеральная государственная информационная система), в разделе Книжные памятники https://kp.rusneb.ru

Автор текста Инна Бобровская

На обложке: Дом Пашкова, вид со стороны Староваганьковского переулка. Изображение: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Географы в форме: как экспедиции российской армии и флота пр...

День защитник Отечества – прекрасный праздник, день, когда страна чествует свою армию. Это день профессиональной гордости для всех, кто носит военную форму, повод вспомнить о свершениях российских военных. И не только на поле боя, но и везде, куда посылала их страна. В том числе и в дальних путешествиях, совершавшихся во имя науки и стратегической безопасности Отечества. Сегодня мы расскажем о знаменитых российских географических экспедициях, проходивших при самом активном участии русской армии и под командованием ее офицеров.

Первое русское кругосветное путешествие будущего адмирала Ивана Крузенштерна, первая русская антарктическая экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, кругосветное путешествие Михаила Станюковича и Федора Литке, географические экспедиции Николая Пржевальского, Григория Грум-Гржимайло, Владимира Арсеньева…

Паруса Крузенштерна

Проект экспедиции из Кронштадта к берегам Камчатки и Северной Америки молодой капитан-лейтенант Иван Крузенштерн продвигал еще в 1800-1801 годах. Осознавая затратность своего проекта, Крузенштерн продумал путешествие таким образом, чтобы на первом месте стояли коммерческие интересы России. В 1802 году Александр I утвердил проект, назначив Ивана Крузенштерна командующим этой амбициозной миссией.

Экспедиция, проходившая в 1803-1806 годах, состояла из двух кораблей – «Надежда» и «Нева». Командиром второго шлюпа назначили капитан-лейтенанта Юрия Лисянского, товарища Крузенштерна по Морскому кадетскому корпусу. Для длительного плавания и научных исследований шлюпы были тщательно оснащены. В числе прочего оборудования были закуплены морские хронометры, полный набор астрономических и физических инструментов для наблюдений. Научные наблюдения команды охватили множество аспектов – от определения географических координат и картографирования до изучения морских течений, климатических условий и экосистем.

Экспедиция провела обширные исследования в разных частях света, включая Южную Америку, Тихий океан и Алеутские острова, открыла новые морские пути, изучила атмосферные явления, провела океанологические исследования, описала этнографию и быт туземных племен… Российские моряки посетили Канарские острова, Бразилию, Гавайские острова, Макао, на обратном пути заходили в порты острова Святой Елены и Копенгагена. По замыслу организаторов экспедиции пути судов несколько раз расходились: так, «Надежда» во главе с Крузенштерном добралась до берегов Японии, Курильских островов, а затем посетила русский Петрозаводск, а «Нева» под командованием Юрия Лисянского исследовала остров Пасхи и Русскую Америку. Они стали первыми, кто проложил морской путь из Европейской части Российской империи до Камчатки и Аляски. И впервые в истории русского флота его суда пересекли экватор!

Важным итогом первого русского кругосветного путешествия стали открытия, заполнившие пробелы на карте Северной части Тихого океана: экспедиция открыла острова и заливы, мысы и проливы, за которыми в итоге навсегда утвердились русские топонимы: пролив Крузенштерна, мыс Терпения, пролив Надежды и другие. Крузенштерн лично произвел описание части Курильских островов, побережий Сахалина, Камчатки, Японии. Для этого он использовал новый для того времени метод измерения долготы – метод лунных расстояний. Он заключался в сравнении положения Луны относительно звёзд с данными астрономических таблиц, что позволяло по разнице во времени точно вычислять долготу корабля в океане.

Экспедиция Крузенштерна провела также широкие океанологические исследования, касающиеся пассатных противотечений, феномена свечения моря, океанических температурных режимов, поведения приливов и отливов.

Большое место было уделено и этнографическими исследованиям, фиксированию обычаев и традиций народов, проживавших по пути следования кораблей. Огромный интерес ученых вызвала привезенная мореплавателями этнографическая коллекция, посвященная жизни полинезийцев, алеутов, камчадалов, нивхов, японцев, китайцев.

Также экспедиция укрепила дипломатические и торговые отношения России с другими странами, в частности приняла на борт китайские товары для продажи в Российской империи и открыла рынок Китая для торговли русскими мехами и ч

В августе 1806 года шлюпы вернулись в Кронштадт.Впоследствии Иван Федорович Крузенштерн был избран почетным членом Академии наук, а император предоставил капитану бессрочный отпуск для «ученых занятий».

С 1807 по 1809 годы мореплаватель занимался обработкой материалов своей экспедиции и готовил эпохальный труд – трехтомное сочинение «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах» с приложением прекрасного гравированного атласа карт и рисунков. Издание увидело свет в 1809-1812 годах, после чего было переведено на большинство европейских языков!

В 1814 году Крузенштерн занялся созданием «Атласа Южного моря» (прим. ред.: в то время Южным морем назывался Тихий океан). Работа над трудом, не имевшим аналогов в мире, была закончена к 1821 году. Атлас включал 34 карты, на которых, кроме экзотических территорий и островов, были помещены карты и описания Аляски, Курильских островов, Сахалина. За эту работу Крузенштерн был награжден орденом Св. Владимира II степени, а в 1836 году, после публикации дополнения, полной Демидовской премией – высшей наградой Российской империи за научные достижения.

Значение первого кругосветного путешествия Крузенштерна выходит за рамки его научных достижений. Длившаяся всего три года, экспедиция оказала влияние на развитие географии и этнографии в России на многие годы вперед. Нельзя не упомянуть тот неоценимый вклад, который внесли в осуществление благополучного и результативного плавания экипажи кораблей, которые, к слову, состояли исключительно из добровольцев: готовя путешествие, Крузенштерн добился использования только русских военных моряков и строго на добровольных началах.

Северные горизонты Фёдора Литке

Особое место среди русских офицеров-путешественников XIX века занимает Фёдор Петрович Литке — моряк, ученый и выдающийся организатор науки. В 1821–1824 годах он возглавил несколько экспедиций в Арктику, впервые выполнил точную съемку берегов Новой Земли и создал карты Белого и Баренцева морей. Эти работы значительно улучшили навигацию на русском Севере и заложили основы отечественной полярной океанографии.

В 1826–1829 годах Литке командовал кругосветным плаванием на шлюпе «Сенявин». Экспедиция исследовала Камчатку, Чукотку и острова Тихого океана, собрав обширные океанографические и этнографические материалы. Итогом стали фундаментальные научные труды, получившие мировое признание.

Не меньшим оказался вклад Литке в развитие российской науки. В 1845 году он стал одним из основателей Русского географического общества и многие годы руководил его деятельностью. А в 1864 году был назначен президентом Императорской Академии наук, где проработал почти два десятилетия. Жизненный путь Литке наглядно доказал, что служба Отечеству может успешно сочетать военное дело, науку и большие географические открытия.

Лошадь Пржевальского и дороги Центральной Азии

Николай Михайлович Пржевальский – еще один выдающийся русский офицер, исследователь и путешественник. Еще в юности он совершил экспедицию по Уссурийскому краю, которая впоследствии стала одним из самых значительных азиатских исследований XIX века.

Еще будучи студентом Николаевской академии Генерального штаба Николай Пржевальский написал статью на тему «Военно-статистическое обозрение Приамурского края», в которой проявился его интерес к Дальнему Востоку. Однако попасть туда ему удалось не сразу. После окончания учебы в академии Пржевальский некоторое время преподавал историю и географию в Варшавском пехотном юнкерском училище.

В 1864 году он стал действительным членом Императорского Русского географического общества, а во второй половине 1860-х годов впервые отправился в Уссурийский край. По итогам этого путешествия Пржевальский написал в 1869 году статью «Инородческое население Уссурийского края», за которую был удостоен малой серебряной медали Императорского Русского географического общества. Но настоящая слава географа-исследователя пришла к Пржевальскому после его экспедиций в Центральную Азию . С 1871 по 1888 годы он совершил 5 путешествий в этот регион: в Монголию, китайский Тибет, на Тянь-Шань. Вместе с ним в этих путешествиях побывали и десятки нижних армейских чинов, простых русских солдат и унтер-офицеров. В разные годы спутниками Пржевальского были подпоручик 31-го пехотного Алексопольского полка Михаил Пыльцов, прапорщик 142-го пехотного Звенигородского полка Евграф Повало-Швыйковский, казаки Забайкальского и Семиреченских казачьих войск и другие.

Николай Пржевальский и его сподвижники стали первыми европейцами, которым удалось проникнуть вглубь Северного Тибета, к верховьям великих рек Янцзы и Хуанхэ, и тщательно исследовать эти территории. Были подробно описаны пустыни Алашань, Ордос и Гоби, высокогорные районы Северного Тибета. Также Пржевальский дополнил существовавшие на тот момент карты Центральной Азии, став первооткрывателем низовий Тарима, хребта Алтынтаг, а еще – целой горной страны Куньлунь, о существовании которой ранее даже не догадывались!

Не менее важным аспектом работы Пржевальского было изучение животного мира Центральной Азии. Во время своих экспедиций исследователь собрал внушительные зоологические, минералогические и ботанические коллекции, которые затем переправил в Петербург. Он описал множество новых видов животных: дикого верблюда, тибетского медведя и, разумеется, знаменитую лошадь Пржевальского. Это животное было открыто и описано в 1878 году и стало своеобразным символом как самого путешественника, так и его исследований. В 1886 году Императорская Академия наук наградила Николая Пржевальского именной золотой медалью с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии».

Пржевальский был не только исследователем, но и активным популяризатором науки. Отчеты о своих экспедициях он публиковал в научных журналах, его перу принадлежат такие увлекательные книги как «Путешествие в Уссурийском крае», «Монголия и страна тангутов», «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки» и др.

Экспедиции Пржевальского имели для России важное военно-стратегическое значение, их результаты позволили усилить политическое и военное влияние Российской империи в регионе, в том числе в Тибете, за который Россия конкурировала с Великобританией. Именно там, в Тибете оборвалась жизнь Пржевальского. Это произошло во время его пятой экспедиции в Тибет. Охотясь на фазана в Чуйской долине, географ, вопреки собственным предостережениям, выпил речной воды и заразился брюшным тифом. 20 октября 1888 года Николай Михайлович скончался. Ему было всего 49 лет.

Путешествия Григория Грум-Гржимайло

Григорий Ефимович Грум-Гржимайло — один из крупнейших русских исследователей Центральной Азии. Офицер по образованию и ученый по призванию, он продолжил дело Пржевальского, посвятив жизнь изучению Монголии, Тибета и Западного Китая. В 1880–1890-х годах Грум-Гржимайло возглавил несколько крупных экспедиций в районы Восточного Тянь-Шаня и Наньшаня, где впервые описал труднодоступные горные области и уточнил очертания обширных пустынь.

В его отрядах, как и у других русских путешественников, участвовали военные топографы, казаки и солдаты, поэтому экспедиции имели не только научное, но и важное стратегическое значение. Собранные им сведения активно использовались при составлении карт Центральной Азии и укрепляли позиции России в регионе.

Ученый собрал богатейшие зоологические и ботанические коллекции, оставил ценные этнографические описания местных народов и опубликовал фундаментальные труды, среди которых особенно известно многотомное «Описание путешествия в Западный Китай». Экспедиции Грум-Гржимайло стали еще одним примером того, как русская армия и наука совместно служили делу географических открытий и укреплению Отечества.

Неизведанные земли Владимира Арсеньева

Владимир Клавдиевич Арсеньев — выдающийся российский исследователь, военный, востоковед, писатель, чьи экспедиции на Дальнем Востоке, вслед за экспедициями Пржевальского и Грум-Гржимайло, оставили глубокий след в изучении этого региона.

Интерес к малоизученной Дальневосточной земле и географическим исследованиям Арсеньев питал, еще будучи юнкером Петербургского пехотного училища. Немалую роль в этом сыграл Михаил Ефимович Грум-Гржимайло, брат известного исследователя Средней Азии, который читал в училище лекции по географии.

После окончания училища Арсеньев, направленный на службу в польский городок Ломжи, в течение четырех лет подавал рапорты о переводе и наконец в 1900-м году был перенаправлен на службу во Владивосток.

Служа там, все свободное от работы время Арсеньев посвящал исследованию природы уссурийской тайги, одновременно много общаясь с коренным населением и изучая историю края. Первые свои экспедиции Арсеньев совершал «вне работы» – во время отпуска. А с переводом в Хабаровск его исследовательские способности нашли применение и на службе: в 1906 в составе военной исследовательской партии он отправился в первую свою экспедицию к хребтам Сихотэ-Алиня. Команда численностью более 20 человек помимо Арсеньева включала его помощников подпоручика Григория Гранатмана и инженерного подпрапорщика Александра Мерзлякова, четверых уссурийских казаков и 12 солдат 6-го и 8-го Восточно-Сибирских стрелковых полков.

Экспедиция имела как научно-географические, так и стратегические задачи – собрать подробные топографические материалы о данной местности на случай войны. По завершении путешествие и по его итогам Арсеньев был впоследствии награжден Орденом Святого Владимира 4-й степени.

Именно во время этой экспедиции Арсеньев познакомился с местным жителем по имени Дэрчу Оджал, который стал его близким другом, участником и проводником ряда последующих экспедиций и прототипом знаменитого литературного персонажа Дерсу Узала, главного героя одноименного романа Арсеньева-писателя. Роман «Дерсу Узала» был переведен на множество иностранных языков и входит в число лучших произведений географической и приключенческой литературы не только России, но и мира. В 1975 году по нему был снят художественный фильм «Дерсу Узала», поставленный знаменитым японским режиссером Акирой Куросавой. Картина получила широкое международное признание и в 1976 году была удостоена премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Фильм также был отмечен главным призом Московского международного кинофестиваля.

В 1907 году было решено продолжить исследовательскую работу 1906 года и снарядить новый поход к хребту. За время этой экспедиции под руководством Арсеньева был исследован север Уссурийского края от бухты Джигит до побережья Татарского пролива, верхние течения рек системы Имана и бассейн реки Бикин. Сихотэ-Алинь был пройден 4 раза!

А в 1908-1910 годах новая экспедиция под руководством Арсеньева отправилась обследовать практически неизведанную прежде северную часть Уссурийского края и хребта Сихотэ-Алинь от реки Анюй до Императорской гавани.

Топографические съемки местности там никогда не проводились, поэтому карты, которыми руководствовался отряд, оказались неточными. Это едва не закончилось трагедией – заплутавшая экспедиция едва не погибла от голода.

В 1910-х годах Арсеньев перешел на гражданскую службу в Уссурийской межевой партии, что позволило ему уделять много времени научной работе. Обобщив огромный естественно-научный и этнографический материал, путешественник в 1912 году опубликовал «Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края».

Арсеньев, всю жизнь остававшийся верным духу путешествий, совершил еще целый ряд экспедиций по Дальнему Востоку, открывших этническое и природное многообразие края. Продолжал Владимир Клавдиевич работать и при советской власти – до самой своей кончины в 1930 году.

Авторы текста Вера Радвила, Алена Кожевникова

Изображение на обложке: Freepik