Романтики, странники, поэты, ученые: в России отмечают День ...

Образ этнографа в нашем коллективном сознании, как правило, ассоциируется с незабвенным Шуриком из «Кавказской пленницы»: этакий тревел-блогер с фольклорным уклоном, отправившийся в экспедицию на поиски старинных легенд и тостов... Но кто он на самом деле – современный этнограф? Чем занимается? Попробуем разобраться.

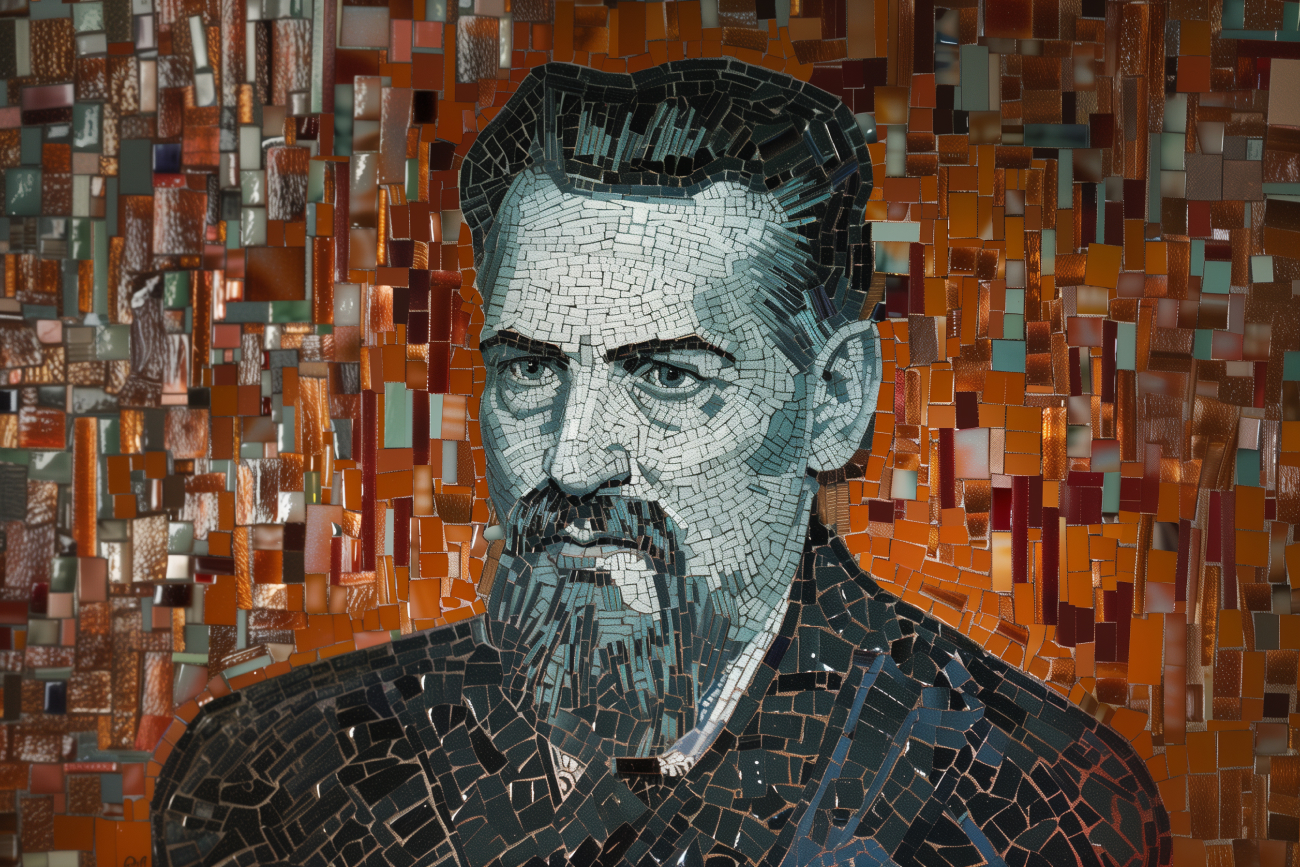

Людей этой профессии действительно отличает некий романтический флер — недаром говорят, что этнограф в душе немного поэт и странник, которого неуемная жажда знаний толкает к поиску самобытных культур. Сегодня у этих хранителей культурной памяти нашей страны профессиональный праздник. Праздник сравнительно молодой. Отмечать его предложил в конце 1970 годов основатель кафедры этнографии и антропологии Ленинградского госуниверситета доктор исторических наук Рудольф Фердинандович Итс. Дату выбрали идеальную — 17 июля. Во-первых, на середину лета приходится пик этнографических экспедиций. А во-вторых, в этот день в 1846 году родился основоположник отечественной этнографической науки — Николай Николаевич Миклухо-Маклай.

Есть такая наука — «народы описывать»

Своими корнями этнография или, как говорили до XIX века, «народоописание» или «народоведение», уходит в древний Египет — в конец II тысячелетия до н. э., когда начались первые стихийные наблюдения за соседними народами. Результаты этих наблюдений фиксировали всюду — на папирусе, на стенах гробниц, на вазах. Этнографы обнаружили сотни египетских рисунков с изображением представителей чужеземных племен — хеттов, семитов — несущих в себе информацию об их характерных этнических признаках, включая особенности строения тела, цвет кожи, разрез глаз.

Первым в истории этнографом, намеренно наблюдавшим за другими народами ради изучения их традиций, считается древнегреческий историк Геродот: в V веке до н. э. он описал обычаи и ритуалы персов и скифов. Своя плеяда народоописателей была и в Древнем Риме: Гиппократ пытался понять связь между темпераментом народа и его географической средой, а Юлий Цезарь всерьез интересовался нравами покоряемых им племен.

Средневековье тоже не было равнодушно к этнографическим знаниям. Так, книга «Путешествие Марко Поло» (ок. 1300 года) о путешествиях венецианского купца рассказала европейцам о культуре народов, встреченных им на Великом Шелковом пути. А датированное 1475 годом «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина стало первым описанием обычаев Индии и Персии в отечественной этнографии.

Рождение этнографии в России: «под крылом» Российского географического общества

Началом же полноценного становления этнографии как науки в России можно считать 1845 год, когда было основано Императорское Русское географическое общество. Причем Отделение этнографии в структуре РГО появилось одним из первых. Задача перед первыми отечественными этнографами была поставлена благородная: «Познание племен, обитающих в пределах государства, со стороны нравственной, общественной и языковедения, ибо важные для истории сведения и события, кои теперь могли бы еще быть сохранены, через немногие десятилетия погибнут невозвратно».

Уже в 1846 году состоялась первая этнографическая экспедиция под эгидой РГО: Андрей Шегрен посетил Курляндию и Лифляндию, изучив местные племена ливов и кревингов.

Каких только профильных комиссий не образовывали этнографы в ту пору: песенную, музыкальную, сказочную, языковую... Именно на эти материалы Владимир Даль опирался при составлении своего «Толкового словаря живого великорусского языка».

В 1869 году членом РГО стал и Николай Миклухо-Маклай. На тот момент путешественнику было всего 23 года, но за его плечами уже были поездки в Италию, на Канарские острова, Красное море. А вскоре Николай Николаевич добился отправки этнографической экспедиции на острова Океании. В итоге он стал первым, кто открыл европейскому миру быт, язык и культуру папуасов Новой Гвинеи.

По сей день Миклухо-Маклая считают воплощением классического образа «полевого» этнографа. В сущности, именно с него и начался в этнографии так называемый «культ поля». Его последователи убеждены, что для хорошего ученого главный метод исследования — включенное наблюдение. Но где бы была этнография, если бы не «кабинетные» этнографы, посвятившие себя академическому оформлению новой дисциплины? Под руководством одного из них, Дмитрия Анучина, в 1884 году в Московском университете была открыта кафедра этнографии и географии. Именно Дмитрию Николаевичу этнография обязана своим вхождением в круг академических дисциплин: он положил начало университетскому преподаванию этнографии, став автором и лектором первого тематического курса.

Российские этнографические выставки XIX века

Популяризации науки об этносах способствовало создание при Московском университете Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ). С его подачи в Москве в 1867 году с триумфом прошла первая Всероссийская этнографическая выставка. «Наша общественность лучше знакома с основными чертами племен Африки и Австралии, чем с племенами, населяющими Россию. Ничто не может быть более подходящим для целей нашего общества, чем знакомство этих племен с массами», — так перед учеными мужами сформулировал просветительскую миссию экспозиции ее инициатор, молодой антрополог, член ОЛЕАЭ Анатолий Богданов. И к нему прислушались! Причем на самом высоком уровне: поддержка была получена даже от императора Александра II, почтившего присутствием церемонию открытия.

За два месяца на выставке побывали более 83 тысяч человек. Особый интерес публики вызвали 300 манекенов в национальных одеждах, демонстрирующих сцены из туземной жизни. В другом разделе экспонировались 450 комплектов костюмов, 500 образцов музыкальных инструментов, тысячи предметов домашней утвари, а также более двух тысяч рисунков и фотографий. Все экспонаты после закрытия выставки были переданы в Румянцевский музей. Ныне они хранятся в основанном в 1902 году Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.

В 1879 году по инициативе все того же ОЛЕАЭ в Москве прошла Антропологическая выставка. На этот раз этнографию в название выносить не стали, ибо считалось, что «она занимает подчиненное положение и служит как дополнительный источник сведений». Но экспозиция в итоге получилась именно этнографической — и именно эта ее часть привлекла наибольшее внимание посетителей.

Близкая и далекая: современность в зеркале этнографии

В 1930 году в нашей стране был создан Институт по изучению народов СССР, «наследником» которого ныне является Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. Именно с его подачи в 1994 году в госстандарт высшего географического образования включили курс "этнологии".

Чулымцы, ингилойцы, кайтагцы, багулалы... Сегодня Россия насчитывает почти две сотни этнических групп (согласно переписи населения 2021 года — 194). Численность почти 60-ти из них составляет менее 1000 человек, а у двух десятков самых малочисленных групп не наберется и сотни носителей коренного этноса. И именно этнографии отводится одна из ключевых ролей в понимании этого культурного многообразия мультинациональной России. В настоящее время специалисты Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН заканчивают выпуск начатой еще в 1992 году 35-томной серии «Народы и культуры», посвященный этнографии нашей многонациональной родины.

За последние несколько десятилетий в предметной области этнографии произошел существенный пересмотр. Она более не воспринимается как наука о народах прошлого, пребывающих на ранних ступенях развития. В поле ее изучения теперь все этнические общности — как отставшие в эволюции, так и высокоразвитые, как малочисленные, так и многомиллионные. А главное — не только существовавшие вчера, но и живущие сегодня. «Огромное ядро современного этнографического знания — изучение повседневной "бытовой" культуры и изменений в ней, процессов формирования новых групп населения со специфической культурой, осознание ими своего своеобразия, взаимосвязь последнего с этническим самосознанием», — считает заведующий Сектором этнической экологии Института этнологии и антропологии РАН Анатолий Николаевич Ямсков.

Этно как тренд XXI века

Ярким показателем проникновения в современное общественное сознание этнографической тематики можно считать нынешнюю моду на этнику. Мы оделись в костюмы с восточным орнаментом, пристрастились к бурятской кухне, стали завсегдатаями якутского праздника Ысыах, превратились в фанатов этнической музыки… А приставка «этно» при выборе досуга стала неким знаком того, что нам и в самом деле предлагают нечто заслуживающее внимание.

Этника — это не обязательно что-то далекое и экзотическое. Это прежде всего самобытное. А в нашей стране даже поездка в соседний регион с его специфическим узором на косоворотке уже может стать частью этнографического исследования. Не случайно этнотуризм — путешествие в поселения, где живут национальные меньшинства — один из неугасающих досуговых трендов.

Основные регионы этнического туризма в России — Северный Кавказ, Тува, Хакасия, Ямал, Якутия, Чукотка. Все более востребованным направлением последних лет стали путешествия в «мертвые» поселения или отдаленные аулы. Скажем, в затерянную в скалах Дагестана деревню Гамсутль, заброшенную людьми более 60 лет назад. Туристы нарекли ее одним из «мест силы» и приезжают туда за «особой аурой».

Вместе с тем этнографические процессы обнаруживают и все новые болевые точки. Сегодня одно из таких проблемных мест — столкновение национальных традиций с вызовами цивилизации. В числе таковых — прежде всего глобализация, размывающая уникальные национальные черты. Урбанизация, ассимиляция, изменение климата — не менее серьезные угрозы для сохранения традиционного образа жизни и культуры коренных народов. И без помощи профессиональных этнографов, вовремя поднимающих актуальные проблемы и предлагающих эффективные методы их решения, не обойтись. Ниже перечислим лишь несколько трендов современной этнографии.

- Сохранение языков. Последняя версия выходящего под эгидой ЮНЕСКО «Атласа языков, находящихся под угрозой исчезновения» содержит около 2500 «мертвых» наречий. В нашей стране выходит своя «Красная книга языков народов России», которая включает сведения о 66 диалектах малочисленных народов. Около 20 языков, в том числе айнский, камасинский, коттский, относят к числу полностью вымерших. Однако «мертвый» язык вовсе не означает, что он полностью исчез – отнюдь. В науке есть такое понятие, как «ревитализация» — возрождение языка за счет усилий лингвистов, фольклористов и, конечно, этнографов. Нередко на помощь в этом вопросе приходят современные технологические разработки. Так, возрождать забытый саамский диалект помогает приложение «Самь Килл», созданное по инициативе общины коренного народа саами.

- Цифровая этнография. Современные технологии упрощают и проведение этнографических изысканий. В этнографии даже появился отдельный раздел — нетнография, или онлайн-этнография, которая подразумевает виртуальное наблюдение за какими-либо событиями в режиме онлайн. В сфере интересов этнографа лежат и вопросы проявления этничности в социальных сетях — при их изучении тоже не обойтись без виртуальных методов. А такие инструменты, как BIM, AutoCAD, Revit просто незаменимы для этнографа при цифровой визуализации объектов материальной культуры без привлечения реальных предметов. Например, методы лазерного сканирования и фотограмметрии уже были успешно использованы при составлении ортофотопланов римского Пантеона и объектов Историко-архитектурного музея ИАЭТ СО РАН.

- Федеральная этнографическая экспедиция. Уже три года в нашей стране действует Федеральный закон №402 "О нематериальном этнокультурном достоянии РФ". Одна из форм учета этого достояния — Реестр объектов нематериального культурного наследия. Для его пополнения уникальными сведениями со всех уголков нашей необъятной родины при поддержке Министерства культуры РФ был инициирован масштабный проект — серия региональных этнографических экспедиций. За три года этнографы побывали в 37 регионах России, их «улов» впечатляет — выявлено более 150 объектов нематериального национального достояния. Реестр пополнили и традиции вождения троицких хороводов в Кировской области, и престольные гуляния в Татарстане, и мокшанская парная пляска в Мордовии, и технология пошива национальной одежды в Ямало-Ненецком АО, и рецепты поморской кухни в Мурманской области, и обряд встречи лебедей в Бурятии... В 2025 году стартовал четвертый сезон этнографических экспедиций. Организаторы намерены отправиться еще в 17 регионов страны — от Адыгеи до Иркутской области.

Этнографические находки на территории России происходят регулярно. Так, в 2024 году башкирские ученые из Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН совершили целый ряд открытий в изучении национальных костюмов. Выяснилось, в частности, что многие архивные рисунки местных нарядов атрибутированы ошибочно.

«К материалам экспедиций XIX века были приложены гравюры. Они воспринимались как истина в последней инстанции. Но стоило прикоснуться к ним — и сразу выявилось много открытий. Так, изображение уфимской татарки из книги Миллера превратилось в изображение казанской татарки. Чтобы их идентифицировать, пришлось заново переводить текст и детально исследовать костюм», — рассказала старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН Елена Нечвалода.

А еще местным специалистам удалось восстановить считавшийся давно утраченным чувашский обряд серен. Но главное — сразу в двух селах Башкортостана выявлены представители древнейшей этносословной группы — мордва-мурза, происходившие некогда от сословий служилого населения.

Часть этнографических открытий совершается с участием археологов и антропологов: этнография давно перестала считаться лишь их помощницей, сегодня эти дисциплины действуют в дружном тандеме на благо науки. Так было и в Якутии, где в районе Кердюгена обнаружены останки мужчины, погребенного 4000 лет назад вместе с оружием. Эксперты СВФУ совместно с Институтом этнологии и антропологии РАН провели кропотливую работу по 3D-сканированию, оцифровав более 400 материалов захоронения. Реконструкция дала представление о внешности и снаряжении охотника-воителя каменного века, а сравнительный анализ позволил датировать памятник ымыяхтахской культурой позднего неолита.

****

Наш рассказ об этнографии был бы неполон, не упомяни мы о «десяти заповедях этнографа», сформулированных в конце XIX века исследователем народов Сахалина и Приамурья Львом Штернбергом. Перечислять все не будем, но самые важные назовем:

«Не делай кумира из своего народа, своей религии, своей культуры. Знай, что все люди потенциально равны: несть ни эллина, ни иудея, ни белого, ни цветного».

«Не навязывай насильно исследуемому народу своей культуры: подходи к нему бережно и осторожно, с любовью и вниманием, на какой бы ступени культуры он ни стоял».

Ну и самое главное:

«Не профанируй науки, не оскверняй этнографии карьеризмом: настоящим этнографом может быть только тот, кто питает энтузиазм к науке, любовь к человечеству и к человеку».

Автор текста Татьяна Лянная

Изображение на обложке: Freepik

Чувствовать снова: как бионика возвращает осязание и побежда...

Сегодня бионические протезы перестают быть просто техническими приспособлениями — они становятся полноценной частью тела. Протезы нового поколения с тактильной обратной связью не только двигаются, но и возвращают ощущение прикосновения, открывая путь к более естественной интеграции протеза в тело и сознание человека, а также давая шанс справиться с одним из самых мучительных последствий ампутации — фантомной болью.

Первые упоминания о протезах относятся к глубокой древности. Еще в Древнем Египте (около 1500 года до н. э.) для замены утраченной части тела использовались простейшие приспособления из дерева и кожи. В Древнем Риме и Греции существовали металлические или деревянные протезы рук и ног. А первый значительный скачок в протезировании произошел в эпоху Средневековья и особенно после массовых войн, когда увеличилось количество людей с ампутациями. В XV–XVI веках начали появляться механические протезы с подвижными элементами, пружинами и зажимами — они были крайне примитивны, но впервые позволяли выполнять простые действия, ранее выполнявшиеся утраченной конечностью.

Что касается XX века, то он ознаменовался внедрением протезов с пассивной и активной фиксацией, а с середины века появились первые электромиографические протезы, управляемые сокращением мышц.

Технология, которая возвращает ощущение себя

Однако фантомные боли продолжают оставаться одной из самых загадочных и труднообъяснимых явлений в медицине. Это состояние, при котором человек продолжает ощущать боль, зуд, тепло или другие сенсорные сигналы в конечности, которой больше нет. По статистике, от 60 до 80% людей, перенесших ампутацию, сталкиваются с фантомными болями, и у многих они сохраняются на протяжении всей жизни.

На первый взгляд кажется парадоксом: как может болеть то, чего уже нет? Однако нейрофизиология дает этому объяснение. В коре головного мозга существует так называемая сенсомоторная карта — сложная схема, по которой мозг воспринимает и обрабатывает сигналы от разных участков тела. Когда конечность утрачивается, участок мозга, связанный с ней, остается активным — но не получает входящих данных.

Такая сенсорная «тишина» воспринимается мозгом как нарушение, как «отключение связи», и запускает процесс самостимуляции: появляются спонтанные нейронные импульсы, которые мозг интерпретирует как боль. Особенно часто это происходит, если пациент ранее испытывал сильную боль в конечности — «память» об ощущениях как бы закрепляется в нейросетях.

Когда человек носит обычный протез, который не дает тактильной или проприоцептивной (прим. ред.: способность чувствовать положение и движение своего тела в пространстве) обратной связи, ситуация может усугубляться. Не получая сигналов от утраченной конечности, мозг как будто остается «в неведении» и продолжает искать эту связь. То есть нервная система остается в напряжении, и фантомная боль не проходит, а становится постоянной. Это не только физическое, но и психологическое страдание: у пациентов нарушается сон, повышается тревожность, снижается мотивация к реабилитации.

Именно поэтому возвращение даже простейших ощущений — давления, прикосновения, вибрации — через протез с тактильной обратной связью может физиологически "успокоить" мозг, перестроить его работу и тем самым ослабить или полностью устранить фантомные боли.

Интерфейс между машиной и нервной системой

В XXI веке бионические протезы стали подключаться к нервной системе, получать тактильную чувствительность и адаптивное управление с участием искусственного интеллекта.

Современная бионика уже давно научилась воспроизводить движение: сжимать и разжимать «пальцы», поднимать предмет, повторять траекторию. Однако техническая подвижность — это лишь часть задачи. Только теперь, с развитием нейроинтерфейсов и сенсорной обратной связи, протезирование выходит на качественно новый уровень: инженерная конструкция начинает восприниматься мозгом как часть тела, а не внешний механизм.

Одним из практических воплощений этих достижений стали разработки компании «Моторика», резидента инновационного центра «Сколково», которая активно развивает направление протезов с обратной сенсорной связью, то есть когда информация от датчиков на протезе передается на кожу или мышцы пациента и интерпретируется мозгом как реальное осязание. Пользователь может ощущать форму, силу нажатия, контакт с поверхностью и даже разницу температур. То есть не просто брать предмет, а чувствовать его, что особенно важно для детей или профессионально активных пользователей. Технология основана на том, что сигналы от тактильных датчиков, встроенных в протез, — например, в «пальцы» или «ладонь» — переводятся в электрические импульсы, которые направляются в те зоны кожи или мышцы, что остались после ампутации. Эти зоны все еще связаны с периферическими нервами, и мозг «узнает» в них утерянную конечность. Получая такие сигналы, он воспринимает их как настоящее прикосновение — будто рука снова на месте.

Чтобы процесс был точным, система использует алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), которые «подстраиваются» под конкретного человека: изучают, как его мозг реагирует, как он движется, какие сигналы воспринимает как комфортные. Фактически ИИ помогает переписать сенсорную карту тела — ту самую, что в норме формируется с рождения и нарушается после травмы или ампутации.

В результате человек начинает чувствовать протез как часть своего тела — не просто как инструмент, а как нечто «живое», подчиняющееся намерениям и возвращающее ощущение присутствия. Это не только улучшает управление, но и помогает мозгу восстановить внутреннее равновесие, снижая фантомные боли и психологический дискомфорт. Протез перестает быть внешним устройством и становится продолжением самого себя — с памятью, тактильностью и возможностью снова ощущать мир.

Клинические результаты: меньше боли — больше контроля

В недавней серии испытаний, проведенных компанией «Моторика» совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Сколтехом, исследователи продвинулись на шаг ближе к тому, чтобы бионический протез ощущался не как устройство, а как живая рука. Испытуемые, использующие протезы с системой тактильной обратной связи, впервые реально почувствовали прикосновение предметов, удерживаемых искусственными пальцами.

Один из участников смог без труда поднять хрупкий предмет, ориентируясь не на зрение, а на ощущение давления. Другой почувствовал давление под пяткой через протез с тактильной стелькой. Такие реакции стали возможны благодаря передаче осязательных сигналов с поверхности протеза прямо в нервные окончания на коже. Электростимуляция мягкая, но вполне ощутимая — и мозг интерпретирует ее как настоящее прикосновение.

Ученые отслеживали движения глаз и поведение участников: оказалось, что при наличии тактильной связи люди перестают смотреть на протез — они начинают доверять ощущениям и управлять рукой почти интуитивно. То есть мозг действительно «принимает» протез за часть тела.

Самое поразительное — влияние на фантомные боли. Один из участников, много лет страдавший от постоянных фантомных ощущений в утраченной руке, после подключения тактильной обратной связи почти полностью избавился от боли. Можно сделать вывод, что технология может быть полезна не только с точки зрения функциональности, но и как способ нейрореабилитации.

«Одна из наших целей — разработка нейростимуляторов для купирования фантомных болей и очувствления бионических протезов. Второй этап позволит проверить результаты предыдущего этапа и получить новые параметры стимуляции для очувствления», — прокомментировал Юрий Матвиенко, руководитель проекта инвазивных исследований «Моторики».

Компания «Моторика» также разрабатывает и производит широкий спектр бионических протезов — от детских активных моделей до сложных электронных конструкций. Протезы CYBI, INDY Hand, Manifesto Fingers и ELBOW адаптированы под различные уровни ампутации — от кисти до плеча. Они управляются с помощью электромиографических датчиков, считывающих сигналы от мышц, и работают на платформе SmartLi с модульной архитектурой, позволяя индивидуально подстраивать каждый протез под особенности пользователя, возраст и стиль жизни.

Разработчики планируют расширить программу испытаний протезов и при поддержке Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России уже готовят к запуску Центр кибернетической медицины и нейропротезирования. Одной из главных задач центра будет создание и применение новых типов протезов с обратной связью, который объединит исследования, клиническую практику и реабилитацию.

Когда бионика становится по-настоящему человеческой

Благодаря усилиям команды «Моторики» и поддержке инновационного центра «Сколково» в России формируется направление, которое можно назвать нейроинтегративной бионикой. Такие технологии важны не только с точки зрения функциональности, но и в гуманитарном, психологическом контексте. Возможность снова чувствовать, ощущать, взаимодействовать с окружающим миром на уровне тактильных сигналов — это способ вернуть не просто действие, а ощущение себя.

Восстановление чувствительности через электронный интерфейс — не просто прогресс в робототехнике, а важный шаг в развитии человекоцентричной медицины, где граница между техникой и телом все больше стирается. Возможно, именно это станет главным достижением биомедицинской инженерии XXI века.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение на обложке: Freepik

Создано при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий (ДНТ), объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.

Куда закинем нейросети завтра: о новых российских разработка...

Несмотря на то, что споры об искусственном интеллекте и последствиях его развития по-прежнему не утихают, даже скептикам приходится признать очевидное: ИИ — это не только чаты для ленивых учеников и месторождение картинок, не только подмена информации и, как следствие, полная потеря доверия к различным ее источникам, не только угроза «восстания машин», но и мощнейший инструмент для создания новых полезных технологий в самых разных областях человеческой деятельности. Сегодня мы расскажем вам о нескольких новых технологиях с применением ИИ, созданных российскими специалистами.

«Компьютерное зрение» предотвращает катастрофы

Важнейшим направлением работ с нейросетями является разработка технологий для предотвращения различных аварийных ситуаций с использованием «компьютерного зрения» — анализа изображений и видео искусственным интеллектом.

В Новосибирском государственном техническом университете разработали систему по обнаружению дефектов в бетонных сооружениях. На прочность бетона влияет множество факторов — от нарушений технологии при его производстве и неправильной эксплуатации до сложных климатических условий. Что касается прочности самих бетонных конструкций, то тут не стоит забывать и про человеческий фактор, когда, например, жители многоквартирных домов, игнорируя все запреты, сносят во время ремонта частично или полностью несущие стены.

Известно множество случаев, когда дефекты в бетонных конструкциях приводили к их частичному или полному обрушению с самыми катастрофическими последствиями. До сих пор памятна трагедия, случившаяся в феврале 2004 года в Москве и унесшая жизни 28 человек, отдыхавших в аквакомплексе "Трансвааль-парк", где на посетителей обрушился монолитный купол из тонкостенного бетона. А в мае 2020 года в Норильске произошла техногенная катастрофа, имевшая серьезные последствия для окружающей среды: разгерметизировался один из резервуаров ТЭЦ. Результатом стал разлив топлива, позже попавшего в водоемы и создавшего угрозу для всей экосистемы Северного Ледовитого океана. Причина аварии — также разрушение бетонной конструкции, в данном случае монолитного бетонного основания резервуара.

Студент факультета прикладной математики и информатики НГТУ Николай Обидин, используя данные со множества объектов, обучил нейросеть анализировать видеопотоки с камер, наблюдающих за бетонными поверхностями. Такая система способна найти повреждение в конструкции намного раньше, чем это мог бы сделать человек. Во-первых, потому что может распознать мельчайшие микротрещины, невидимые человеческому глазу, во-вторых, ИИ способен обрабатывать онлайн огромные массивы информации с высочайшей скоростью. Время в данном случае играет решающую роль: вовремя обнаруженный изъян может быть устранен без серьезных материальных затрат и прежде, чем его наличие приведет к катастрофическим последствиям.

Разработка новосибирского студента может стать настоящим прорывом в мониторинге состояния бетонных конструкций, обеспечив сокращение материальных затрат на устранение повреждений и последствий аварийных случаев. На следующем этапе исследований планируется опробовать методы использования такой системы на БПЛА и подводных устройствах для контроля состояния бетонных сооружений в труднодоступных местах на суше и под водой.

Другой пример применения ИИ для предотвращения катастроф, на сей раз авиационных, был представлен в этом году на форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS (Национальный авиационный инфраструктурный салон). Саратовская IT-компания Digital Skripka презентовала систему, способную распознавать посторонние предметы на взлетно-посадочных полосах, наледи, разлитое топливо, приближающихся птиц и другие потенциально опасные для самолета объекты, появляющиеся в зоне аэропорта. Различного постороннего мусора на взлетно-посадочных полосах аэропортов встречается довольно много. Для него даже установлено общепринятое международное название Foreign Object Debris (FOD). В числе подобного мусора могут быть крепежные детали, забытые или случайно оброненные ремонтными службами инструменты, фрагменты шин и т.д. И трагических инцидентов, связанных с подобными объектами, тоже немало. В 2000 году в Париже авиалайнер, выполняющий рейс Париж-Нью-Йорк, при разбеге на взлетно-посадочной полосе наехал на посторонний предмет, из-за чего разорвалась шина, фрагменты которой повредили топливный бак. В результате катастрофы погибли 113 человек. В 2014 году в России в столичном аэропорту Внуково также во время разбега частный самолет Dassault Falcon 50, выполнявший рейс Москва-Париж, столкнулся на полосе со снегоуборочной машиной. Воздушное судно перевернулось и загорелось. Последствия также были трагическими — погибли все четыре человека, находившиеся на борту. Именно этот случай упомянул на форуме NAIS специалист службы компьютерного зрения IT-компании Digital Skripka Сергей Борисовский. По его словам, разработанная компанией нейросеть точно помогла бы избежать такой ситуации. Как утверждают авторы проекта, система способна мониторить состояние аэропорта среднего размера с помощью всего десятка дронов и нескольких камер на взлетно-посадочных полосах и рулежных дорожках.

Новые горизонты при ограниченных возможностях

Над тем, чтобы направить возможности искусственного интеллекта на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, работают многие исследователи. В Новосибирском государственном техническом университете решили использовать ИИ для помощи людям, имеющим серьезные проблемы со зрением. Раньше слабовидящим, чтобы ориентироваться на улицах, было необходимо присутствие рядом сопровождающих или собак-поводырей, теперь же достаточно смартфона с приложением, работающим на основе нейросетей. Достаточно загрузить программу, разместить на груди гаджет камерой вперед и можно свободно передвигаться, не опасаясь препятствий. Нейросеть обучена распознавать в потоке видео различные преграды и предупреждать о них. Любой предмет, являющийся серьезным препятствием на пути незрячего человека, новая система замечает на расстоянии пяти метров и подает звуковой сигнал о преграде. Важно, что движущиеся объекты приложение тоже распознает мгновенно, ведь для слабовидящего или слепого человека серьезной проблемой могут стать не только едущие машины, но также и автоматически закрывающиеся двери, ворота и другие движущиеся объекты. Новой системе с применением ИИ достаточно доли секунды, чтобы оценить ситуацию и моментально выдать звуковое сообщение о надвигающейся опасности. Таким образом, исследователи НГТУ буквально заменили зрение человека «компьютерным зрением», или сверхточной нейросетью. Безусловным преимуществом разработки сибиряков можно назвать и ее доступность — приложение не требует подключения к интернету, может выполнять все свои функции в офлайн-режиме, а также является абсолютно бесплатным и не содержит рекламы.

Задача поставить нейросети на службу людям с ограниченными возможностями здоровья заинтересовала и сотрудников Новгородского государственного университета. Здесь разрабатывается система, которая, используя искусственный интеллект, позволяет управлять компьютером одним лишь взглядом. Безусловно, такой инструмент может стать настоящим спасением для тех, кто по той или иной причине не может использовать для управления ПК мышь и клавиатуру. Система состоит из двух нейросетей, первая из которых распознает лицо человека в целом, вторая — нос, рот, глаза, брови. В результате их общей работы определятся, куда именно на мониторе смотрит человек. Сети обучались на основе данных из открытых источников, доработанных новгородцами. Успешные испытания были проведены на собственной датабазе. Далее разработчики собираются создать третью часть системы, где нейросеть будет более точно определять направление взгляда на экран, что сделает возможным управление компьютером при помощи глаз. Интересно, что такая коммуникации между человеком и ЭВМ была описана еще в 2001 году в романе Бернара Вербера «Последний секрет», в котором полностью парализованный человек научился управлять ПК одними зрачками. Менее четверти века назад все это воспринималось как фантастика, сейчас она на наших глазах превращается в реальность.

Немало исследований проводят отечественные IT-специалисты и по внедрению искусственного интеллекта в медицинские технологии. В Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева предложили новый способ расшифровки данных электрокардиограмм с использованием графовой нейросети. Метод, примененный нижегородцами, позволяет существенно повысить точность постановки диагноза у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта протестировали модель ИИ, интерпретирующую снимки новообразований в легких, полученные в результате рентгеновских обследований и МРТ. Метод не только позволяет определять с высокой точностью характер и параметры опухоли, но и избавляет пациентов от болезненной процедуры биопсии.

Заслон от мошенников

По мере того как с развитием технологий появляются все новые и новые виды мошенничества, придумывают и новые способы защиты от них. В том числе и при помощи искусственного интеллекта. IT-компания Smart Engines предложила новую разработку с использованием нейросети для удаленной проверки документов. В своей работе специалист использовали две уже существующие нейросетки: «Да Винчи» и «Шерлок».

«Да Винчи», как и положено ИИ, названному в честь великого художника, виртуозно работает с изображениями. Например, с селфи, сделанными вместе с паспортом, для удаленного предоставления, допустим, в банк. Нейросеть мгновенно и очень точно распознает документ, при этом для нее не важно, под каким углом было сделано фото, перевернуто ли оно и какого вообще качества снимок, что упрощает требования как к способностям владельца документа фотографировать, так и к характеристикам смартфона, с которого делается фото.

Далее за дело со всей дотошностью своего тезки, великого сыщика, берется «Шерлок» и проверяет распознанный «Да Винчи» документ по сотням параметров. Нейросеть выявляет возможные манипуляции с фото: определяет, не было ли оно сделано с ксерокопии или снято с экрана, не было ли обработано какими-то программами. Кроме того, ИИ сравнивает фото на документе с изображением человека на селфи, который его предоставляет. Продолжительность всего процесса из двух фаз — не более секунды.

Подобная проверка способна выявить любые попытки использовать чужие или фальшивые документы, предоставить недостоверные данные и другие ухищрения мошенников. Таким образом, система компании Smart Engines открывает новые возможности для финансовых организаций по расширению клиентской базы с обеспечением полноценной защиты данных потребителей.

Еще один вид мошенничества побудил специалистов, работающих с ИИ, придумать методы, где нейросеть будет бороться с... нейросетью. Дело в том, что очень распространенным видом обмана в последнее время стало использование в научных и дипломных работах, рефератах и других текстах вставок, сгенерированных ИИ. Российские специалисты решили разработать системы, в которых нейросети обнаруживают куски в виде творений своих же «коллег» — других нейросетей. Как объяснили разработчики, разные модели с использованием ИИ способны как обнаруживать целые куски текстов, сгенерированных нейросетями, так и различать переписанные и переделанные с помощью синонимов фрагменты чужих печатных трудов.

***

Сообщения о новых применениях возможностей искусственного интеллекта появляются в СМИ ежедневно. Реализация таких технологий не требует, как правило, строительства дорогостоящих объектов или производства сложного оборудования, что делает их весьма перспективными для внедрения и массового применения.

Автор текста Наталья Сидорова

Изображение на обложке: Freepik

Создано при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий (ДНТ), объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.